Bedeutet Tourismus den Untergang der Kulturen?

Niemals ein Paradies

Überlebt Balis Kultur den Ansturm der Globalisierung?

Der Standard, Jänner 2002

Überlebt Balis Kultur den Ansturm des globalisierten Massentourismus? Eine Künstlerinitiative versucht behutsam, eine Synthese aus Balis Gestern und der Welt von morgen zu schaffen.

Überlebt Balis Kultur den Ansturm des globalisierten Massentourismus? Eine Künstlerinitiative versucht behutsam, eine Synthese aus Balis Gestern und der Welt von morgen zu schaffen.

Stolz, Reserviertheit, Kontakt, Heiterkeit, Schalk, Trauer – die Gesten der balinesischen Tänzer und Tänzerinnen sind nur angedeutet, ihre Bewegungen sparsam, und ihre Augen sprechen von den Göttern der Insel, von ihren Kämpfen, ihren Liebesgeschichten. Die Tradition und Kultur Balis drücken sich im Tanz aus. Diesen Ausdruck in Zeiten der Globalisierung zu bewahren, hat sich das Künstlerpaar Agung Rai zur Aufgabe gemacht.

1996 gründeten die Aristokraten die „Arma-Foundation“ (Agung Rai Museum of Art), in  Peliatan bei Ubud, in den Reisfeldern der Insel. Die Initiative hat sich die Pflege balinesischer Kultur zur Aufgabe gesetzt – „Wer pflanzte den Samen, aus dem dieser Baum wuchs?“, heißt ihr Leitsatz. Das Kulturzentrum besteht aus mehreren großen Balés, hohen, luftigen Hallen im traditionellen Stil unter Palmen. Ein zentraler, offener Platz bietet Raum für die Performance lokaler und gelegentlich internationaler Gruppen. Malerei in mehreren Pavillons öffnet den Zugang zur balinesischen Weltsicht visuell. Ergänzt durch Werke ausländischer Künstler, die angeregt wurden durch lokale Kultur, Philosophie und Rituale, und ihrerseits balinesische Maler inspirierten.

Peliatan bei Ubud, in den Reisfeldern der Insel. Die Initiative hat sich die Pflege balinesischer Kultur zur Aufgabe gesetzt – „Wer pflanzte den Samen, aus dem dieser Baum wuchs?“, heißt ihr Leitsatz. Das Kulturzentrum besteht aus mehreren großen Balés, hohen, luftigen Hallen im traditionellen Stil unter Palmen. Ein zentraler, offener Platz bietet Raum für die Performance lokaler und gelegentlich internationaler Gruppen. Malerei in mehreren Pavillons öffnet den Zugang zur balinesischen Weltsicht visuell. Ergänzt durch Werke ausländischer Künstler, die angeregt wurden durch lokale Kultur, Philosophie und Rituale, und ihrerseits balinesische Maler inspirierten.

Der Untergang der reichen Kultur Balis wurde hundertfach heraufbeschworen: Dieses vermeintliche Paradies könne in einer globalisierten Konsumwelt nicht überleben, dem Ansturm des Massentourismus nicht standhalten. Totgesagte aber leben länger. Stete Tempelfeste, farbenprächtig inszenierte Opfer in irgendeinem Dorf der Insel, und allnächtlich erklingen die Gamelan-Orchester: Das Klischee vom glückseligen Paradies der Götter ist einträglich – und macht auch skeptisch. Seit der Indonesienkrise 1997 und Terrorangst heute werden die 34.000 Gästebetten vermehrt mittels Billigangeboten gefüllt. Eine halbe Million Europäer besuchte heuer die drei Millionen Balinesen.

Der Untergang der reichen Kultur Balis wurde hundertfach heraufbeschworen: Dieses vermeintliche Paradies könne in einer globalisierten Konsumwelt nicht überleben, dem Ansturm des Massentourismus nicht standhalten. Totgesagte aber leben länger. Stete Tempelfeste, farbenprächtig inszenierte Opfer in irgendeinem Dorf der Insel, und allnächtlich erklingen die Gamelan-Orchester: Das Klischee vom glückseligen Paradies der Götter ist einträglich – und macht auch skeptisch. Seit der Indonesienkrise 1997 und Terrorangst heute werden die 34.000 Gästebetten vermehrt mittels Billigangeboten gefüllt. Eine halbe Million Europäer besuchte heuer die drei Millionen Balinesen.

Bereits in den 20er- und 30er-Jahren wurden westliche Schriftsteller, Anthropologen und Maler vom Zauber Balis angezogen. Miguel Covarrubias, Margret Mead, Vicky Baum und vor allem der Russlanddeutsche Walter Spies. Erst Hofmusiker beim Sultan von Yogyakarta in Zentraljava, kam Spies 1927 nach Bali – und blieb. Wie kaum ein anderer hat er mit seinen surrealistischen, lokal inspirierten Traumbildern die traditionelle, flächige balinesische Malerei befruchtet.

Bereits in den 20er- und 30er-Jahren wurden westliche Schriftsteller, Anthropologen und Maler vom Zauber Balis angezogen. Miguel Covarrubias, Margret Mead, Vicky Baum und vor allem der Russlanddeutsche Walter Spies. Erst Hofmusiker beim Sultan von Yogyakarta in Zentraljava, kam Spies 1927 nach Bali – und blieb. Wie kaum ein anderer hat er mit seinen surrealistischen, lokal inspirierten Traumbildern die traditionelle, flächige balinesische Malerei befruchtet.

Das Paradies, das die westlichen Bohemiens der 30er-Jahre auf der kleinen indonesischen Insel wahrzunehmen glaubten, und das Hochglanzprospekte begierig aufgreifen, war Bali nie – dazu wurde es tatsächlich stilisiert. Quer durch die Jahrhunderte wurden Rivalitäten lokaler Fürsten blutig ausgetragen. Und noch Mitte der 60er-Jahre starben hier 100.000 Menschen eines gewaltsamen Todes: hineingezogen in die indonesischen Auseinandersetzung zwischen Kommunismus und Feudalherrschaft – oder Tradition, je nach Sichtweise. Kaum jemand findet sich heute auf der Insel, der von den blutigen Ereignissen zwischen Oktober 1965 und März 1966 spricht.

Das Paradies, das die westlichen Bohemiens der 30er-Jahre auf der kleinen indonesischen Insel wahrzunehmen glaubten, und das Hochglanzprospekte begierig aufgreifen, war Bali nie – dazu wurde es tatsächlich stilisiert. Quer durch die Jahrhunderte wurden Rivalitäten lokaler Fürsten blutig ausgetragen. Und noch Mitte der 60er-Jahre starben hier 100.000 Menschen eines gewaltsamen Todes: hineingezogen in die indonesischen Auseinandersetzung zwischen Kommunismus und Feudalherrschaft – oder Tradition, je nach Sichtweise. Kaum jemand findet sich heute auf der Insel, der von den blutigen Ereignissen zwischen Oktober 1965 und März 1966 spricht.

Von den Reisfeldern dringt Zirpen und Quaken in die Schwüle des gewittrigen Nachmittags. In einem Arma-Balé lernen acht- bis zehnjährige Mädchen die komplizierten Abläufe des Legong-Tanzes, der früher Prinzessinnen vorbehalten war. Ni Luh Sulasmi, die junge Lehrerin, führt die Hände der Mädchen. Jede Mimik, jeder Augenaufschlag, jede Gestik, jedes Vibrieren der Finger ist ein Symbol, das ebenso alte wie lebendige Aspekte der Kultur vermittelt. 16 Arten des Gesichtsausdrucks, meist Bewegungen der Augen, kennen Balis Tänze. 19 Finger-, 20 Hals-und Schulterhaltungen verstehen die balinesischen Zuseher in ihrer Bedeutung.

Von den Reisfeldern dringt Zirpen und Quaken in die Schwüle des gewittrigen Nachmittags. In einem Arma-Balé lernen acht- bis zehnjährige Mädchen die komplizierten Abläufe des Legong-Tanzes, der früher Prinzessinnen vorbehalten war. Ni Luh Sulasmi, die junge Lehrerin, führt die Hände der Mädchen. Jede Mimik, jeder Augenaufschlag, jede Gestik, jedes Vibrieren der Finger ist ein Symbol, das ebenso alte wie lebendige Aspekte der Kultur vermittelt. 16 Arten des Gesichtsausdrucks, meist Bewegungen der Augen, kennen Balis Tänze. 19 Finger-, 20 Hals-und Schulterhaltungen verstehen die balinesischen Zuseher in ihrer Bedeutung.

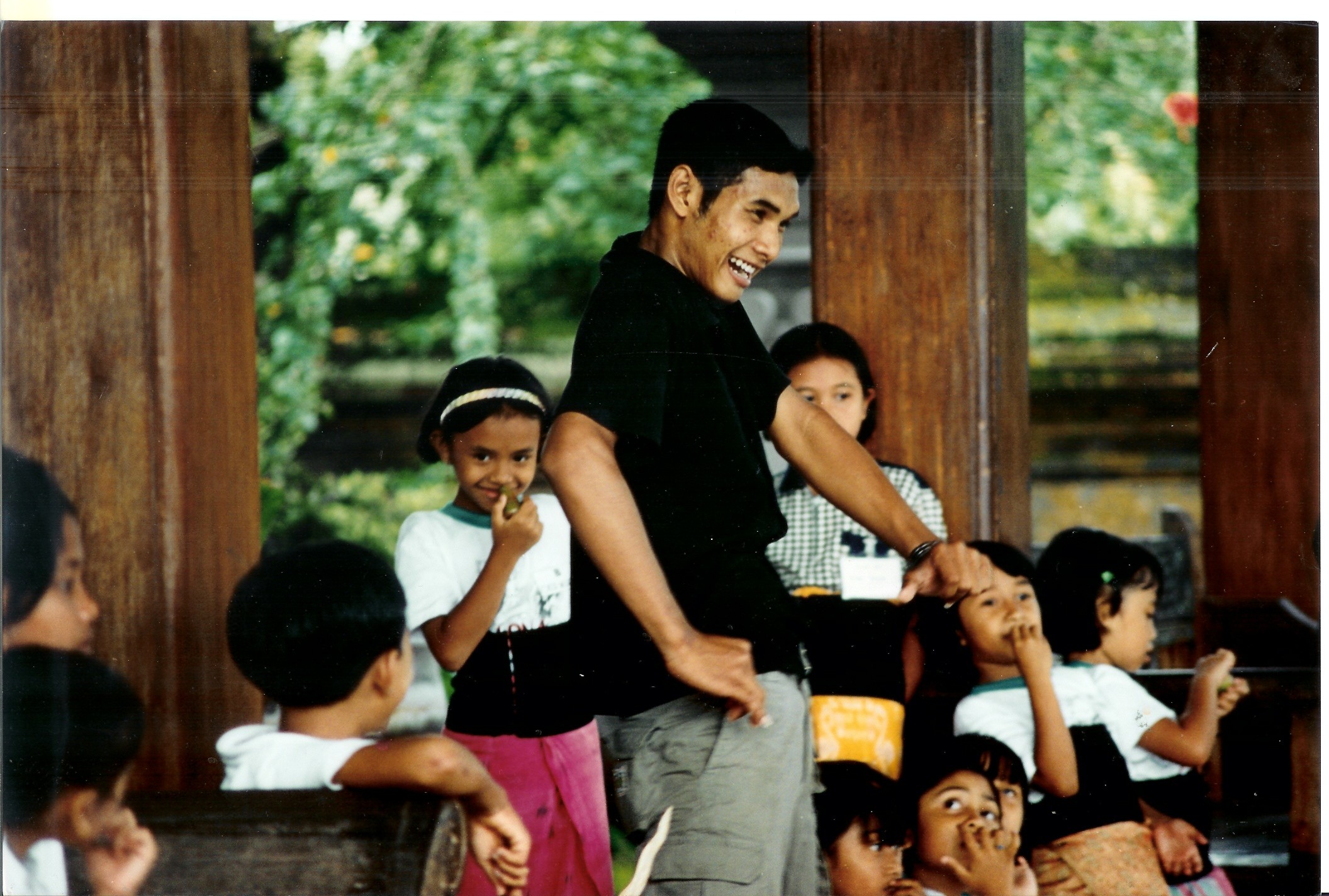

Die Arma-Foundation als Vermittlerin balinesischer Kultur steht gleichzeitig für das moderne Bali. In spielerischer Nachahmung, aber mit Disziplin erforschen und erfahren hier Mädchen wie Buben die Symbole. Fantasievoll und feinsinnig übersetzen die Lehrer der Foundation Balis Tradition für das 21. Jahrhundert.

Was beflügelt die Balinesen zu kulturellen Höhen

Einzig die Angst vor den Göttern, bedrohlich präsent in den unberechenbaren Vulkanen, die hinter dem satten Grün der Reisfelder Peliatans aus dem morgendlichen Dunst aufragen? Unsicherheit und Tod lauern tatsächlich in den meist wolkenverhangenen Bergen – die Götter können zürnen, Feuer und Verderben speien. Doch die Menschen der Inseln verdanken den Vulkanen seit Jahrtausenden auch Fruchtbarkeit und Leben. Steter Regen spült reichen Dünger aus den Sedimenten in die kunstvoll gestaltete, scheinbar unendliche Abfolge der Reisterrassen, die „Treppen zu den Göttern“, die auf der Fahrt aus den schwülen Ebenen in die nebeligen Berge begleiten.

Einzig die Angst vor den Göttern, bedrohlich präsent in den unberechenbaren Vulkanen, die hinter dem satten Grün der Reisfelder Peliatans aus dem morgendlichen Dunst aufragen? Unsicherheit und Tod lauern tatsächlich in den meist wolkenverhangenen Bergen – die Götter können zürnen, Feuer und Verderben speien. Doch die Menschen der Inseln verdanken den Vulkanen seit Jahrtausenden auch Fruchtbarkeit und Leben. Steter Regen spült reichen Dünger aus den Sedimenten in die kunstvoll gestaltete, scheinbar unendliche Abfolge der Reisterrassen, die „Treppen zu den Göttern“, die auf der Fahrt aus den schwülen Ebenen in die nebeligen Berge begleiten.

Kaum sonst wo auf der Welt ist das Göttliche, sowohl die Schöpferkraft als auch die tödliche Macht, so präsent wie hier, am Fuße der Vulkane. Die balinesische Kultur lebt weniger im Entweder-oder als vielmehr im Sowohl-als-auch. Die Harmonie der Gegensätze ist nichts Anzustrebendes, sondern wird als gegeben vorausgesetzt. Der Mensch kann die kosmische Ordnung nur durch Fehlverhalten stören. Die in den 20.000 Tempeln, den steinernen Göttern und Dämonen allgegenwärtige Kunst ist nicht Selbstzweck, sondern Beschwörung.

Verzauberung, Erotik, Verführung – magische Bewahrung eines bedrohten Gleichgewichtes, des göttlichen Ordnungsprinzips spiegeln sich auch in Balis Tänzen.

Kultur kann in Isolation höchstens überleben.

Bereichert und weiterentwickelt wird sie durch Kontakt mit außen. Bali ist da keine Ausnahme. Bis zum 16. Jahrhundert lag die kleine Insel am Rande der javanischen, indisch inspirierten Hochkulturen. Damals bezwang der siegreiche Islam das letzte hindu-buddhistische Reich von Majapahit in Ostjava. Hofstaat und Künstler flohen nach Bali. Dort wetteiferten lokale Fürstentümer in den Künsten, in Architektur, Malerei, Musik, Tanz. „Ich sehe Indien überall“, so der bengalische Dichter Rabindranath Tagore fasziniert bei einem Besuch, „doch ich erkenne es nicht“. Bis 1906 widerstand Bali dem niederländischen Kolonialismus in Indonesien erfolgreich. Erst dann fielen die letzten Fürstentümer gewaltsam: Oberschicht und Tausende andere Balinesen zogen den Freitod mittels Kris, des kultischen Dolchs, der Unterwerfung vor. Dramatisch dokumentiert ist das in vergilbten Fotografien und Vicky Baums Roman „Liebe und Tod auf Bali“.

Seither nehmen die Menschen wie früher von Kultureinflüssen, was sie gebrauchen können, und „lehnen den Rest nicht aggressiv, sondern mit einem Lächeln ab: Was den drei Millionen Balinesen die Chance gibt, Kultur und Identität zu bewahren“, meint Max Knaus, ein österreichischer Anthropologe, der seit Jahren auf Bali lebt. Abgesehen von wichtigen Einnahmequellen: Die Wertschätzung ihrer Kultur durch westliche Besucher hat den Stolz der Balinesen mehr gefördert als geschadet.  Geschickte Massenfertigung trägt – auch wenn Puristen die Nase rümpfen – zum Masseneinkommen bei.

Geschickte Massenfertigung trägt – auch wenn Puristen die Nase rümpfen – zum Masseneinkommen bei.

Nostalgische Idealisten würden gerne Balis Kultur als früheres „goldenes Zeitalter“ sehen – und vergessen, dass dieses nur für eine kleine, aristokratische Minderheit je eines war. „Bali ist keine Zirkusinsel im Meer des Welttourismus“, meint Max Knaus. „Extreme Resistenz macht eine Kultur rigide, unbeweglich. Auch von den Tirolern erwartet man nicht, dass sie sich am Entwicklungsstand Andreas Hofers in den Tälern einfrieren.“

Gegenüber unwissenden Besuchern sind die Balinesen voll toleranter Freundlichkeit. Dennoch bleibt Widersprüchlichkeit sowie die Faszination von Distanz, Fremdheit – ein Hauch von Geheimnis. Und das ist auch gut so.